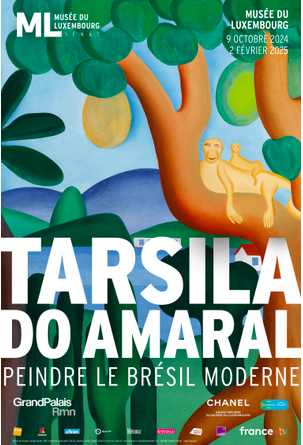

Tarsila do Amaral exposition à Paris jusqu’au 2 février 2025

La peintre brésilienne icône du modernisme est au Musée du Luxembourg.

TARSILA DO AMARAL l’artiste phare de l’art moderne brésilien expose à Paris. Ainsi au Musée de Luxembourg le public peut contempler environ 150 de ses peintures extraordinaires jusqu’au 2 février 2025.

Or Tarsila est une artiste visionnaire. Son style original aux couleurs vives puise son inspiration dans l’imaginaire indigène et dans les transformations modernisatrices au Brésil.

Voilà que cette rétrospective montre le travail pictural et la vie de l’admirable jolie peintre, en retraçant le parcours de cette femme fascinante dans toutes ses facettes. Mais cette rétrospective invite aussi à un voyage dans un Brésil contradictoire, traditionnel et avant-gardiste, élitiste et populaire.

Qui est-ce Tarsila do Amaral ?

En fait Tarsila de Aguiar do Amaral (1886 –1973) naît dans une famille aisée, le 1er septembre, dans une ferme qui cultive le café à Capivari – un village à l’intérieur de São Paulo dans le sud-este brésilien.

Bref Tarsila est la fille d’un riche propriétaire foncier, José Estanislau do Amaral et de Lydia Eugênia Dias de Aguiar. Sa mère, qui est d’une rare beauté, possède une culture remarquable au-delà d’être pianiste et compositrice. Tandis que son père est le fils de l’un des hommes les plus riches de l’état de São Paulo.

Cela lui permet d’avoir une éducation traditionnelle propre à l’élite brésilienne de l’époque avec des leçons de piano. Donc elle apprend aussi le français avec une préceptrice belge. Or sa famille voyage beaucoup à l’étranger, la culture française fait partie de sa vie dès son enfance, et sa maison est un repaire d’intellectuels.

Ainsi à l’âge de seize ans (1902) Tarsila arrive pour la première fois en Europe. Où ses parents l’inscrivent avec l’une de ses sœurs au pensionnat Sacré-Cœur à Barcelone. Et c’est là, en 1904, qu’elle produira son premier tableau Sagrado Coração de Jesus.

Mariage et séparation

En 1906 « Tarsila se marie avec un cousin éloigné de sa mère », dit son arrière-nièce et biographe Tarsilinha do Amaral à Regardinfos. C’est le médecin André Teixeira Pinto. Ils auront sa fille unique Dulce (1906 – 1966). Ils se séparent en 1913. Un acte rarissime à l’époque. Mais Tarsila est une femme libérée et « son père la protège. Car c’est la seule de ses trois filles qui est encore en vie » explique Tarsilinha à notre rédactrice au Musée de Luxembourg.

Puis, cette même année, Tarsila s’installe avec sa fille à São Paulo. Où elle continue d’étudier le piano, à peindre, à composer des poèmes.

Tarsila do Amaral : une cannibale de culture

Et en 1917 elle rentre aux cours de Pedro Alexandrino, un peintre académique. À la fin de l’année Tarsila visite l’« Exposição de Pintura Moderna » de la célèbre artiste Anita Malfatti. Un événement pionnier qui fait beaucoup parler et couler de l’encre. Car il suscite des débats vifs et passionnés. Résultat : il marquera les esprits et préfigurera le mouvement moderniste au Brésil.

Or déjà en 1920 et 1922 lors de ses premiers voyages à Paris pour étudier, Tarsila observe. Elle a 34 ans. Alors cette artiste visionnaire et prometteuse évolue très vite et sans arrêt. Tout comme son œuvre. Ainsi, avec maîtrise, elle va associer les influences cubistes et primitivistes aux brésiliennes et créer son propre langage. Un langage unique.

La fine fleur en vogue

Il faut dire qu’en France Tarsila fait aussi partie du cercle de la crème parisienne de l’époque. Suite à sa rencontre avec l’écrivain Blaise Cendrars (1887 – 1961). Celui-ci la présente à la fine fleur en vogue.

Par exemple : le sculpteur Constantin Brancusi (1876–1957). Des peintres comme Pablo Picasso(1881 – 1973), le couple fusionnel d’une Ukrainienne avec un Français formé par Sonia (1885-1979) et Robert Delaunay (1885-1941). Fernand Léger, Albert Gleizes (1881 – 1953).

Ou encore l’écrivain Jean Cocteau (1889 – 1963). Sans oublier les musiciens. Tels que : Erik Satie (1866 – 1925), Igor Stravinsky (1882 – 1971), Arthur Rubinstein (1887 – 1982), Heitor Villa Lobos (1887 – 1959). Ou le pionnier de l’aviation Alberto Santos Dumont (1873 – 1932).

Artiste douée, simple et dédiée

Certes cette femme érudite est aussi « généreuse », comme souligne Tarsilinha. Par exemple, elle prenait du plaisir à préparer des repas brésiliens pour tous ses amis. Telle une savoureuse « feijoada » brésilienne avec la « caipirinha » en apéritif. Elle les reçoit donc dans son atelier parisien rue de Rivoli (75001). Toujours belle et élégante, habillée par les couturiers Paul Poiret ou Jean Patou.

Par ailleurs, un soir, Tarsila rend hommage à Santos Dumont et pour ses invités elle met un manteau rouge. Or c’est avec lui qu’elle peindra son autoportrait (1923).

Ainsi baignant dans ce milieu artistique, entourée de génies, Tarsila se forme avec les cubistes français. Dont André Lhote (1885 – 1962), Léger et Gleizes. Et c’est avec eux qu’elle apprend la valeur du trait, des éléments géométriques, à mettre en scène les figures stylisées et les formes organiques.

Et, pendant ce temps, informée par son amie Anita Malfatti, Tarsila suit de près ce qui se passe au Brésil. Notamment à São Paulo au niveau culturel. Comme, en février 1922, la remarquable et inoubliable « Semana da arte moderna » : un festival inédit d’arts plastiques, littérature et musique.

Retour au Brésil

Alors en juin 1922 Tarsila revient à São Paulo. Où elle est présentée aux écrivains brésiliens Paulo Menotti del Picchia(1892 – 1988), Oswald de Andrade (1890 – 1954) et Mário de Andrade (1893 – 1945). Avec eux et Anita ils fondent « O Grupo dos Cinco » (Le Groupe des Cinq).

Ce groupe fusionne leur vision artistique et culturelle pour mettre en relief l’importance de l’identité nationale dans l’art. Dans le but d’enrichir le Pays dans un mouvement avant-gardiste unique.

Ensuite ils feront naître le mouvement qu’ils appelleront « anthropophagique ». Où ils invitent les Brésiliens à « dévorer » les cultures étrangères, colonisatrices, comme moyen d’assimilation. Mais aussi pour faire résistance à l’héritage de l’époque colonialiste. Dont l’appel est déjà lancé lors de La Semaine de l’Art Moderne.

Tarsiwald : deux têtes talentueuses et créatives

Mais, entretemps, Cupidon jette ses flèches. Désormais Tarsila et Oswald forment un couple. Ainsi ces deux intellectuels, complices, très créatifs, s’inspirent et collaborent mutuellement. Or ils sont tellement fusionnels que Mario de Andrade décide d’unir leurs prénoms pour les appeler : Tarsiwald.

Puis des aller retour en France et au Brésil se succèdent pour Tarsila et son nouveau couple.

Abaporu, l’anthropophage

En janvier 1928, pour l’anniversaire de son bien aimé, Tarsila peint un tableau pour offrir un cadeau surprise à Oswald. L’écrivain est bouleversé. « C’est exceptionnel ce tableau ! » exclame-t-il. Ils le baptiseront Abaporu « aba » et « poru » en tupi-guarani. Soit l’homme qui mange un autre humain. Car pour Oswald cette toile de 85 x 73 cm est Le symbole même du Mouvement anthropophage qu’il va publier en mai.

Ainsi ce tableau à l’huile de Tarsila représente métaphoriquement l’idée que la culture brésilienne doit cannibaliser l’européenne. Il représente quelque chose de nouveau après avoir assimilé, digéré, les influences étrangères. Car il redéfinit l’art au Brésil dans sa propre expression artistique, nouvelle, authentique et unique. Au-delà d’être aussi une expression forte de résistance aux pirates colonialistes.

En effet l’Abaporu devient l’une des œuvres majeures de l‘art brésilien. Mais il est absent de cette exposition. Aujourd’hui ce fameux tableau de Tarsila do Amaral est la peinture la plus chère du marché brésilien. Sa valeur s’estime à environ 40 millions de dollars.

Une œuvre riche et diversifiée

Suite à une seconde exposition personnelle à Paris, à la galerie Percier, en 1928, l’État français acquiert A Cuca. Ici Tarsila incorpore les contes du folklore brésilien afin d’explorer la dualité entre le familier et l’étrange, le réel et l’imaginaire. Cette huile sur toile de 60,5 x 72,5 cm peinte en 1924 se trouve au Musée de Grenoble.

Alors qu’auparavant dans la peinture à l’huile « A Caipirinha », 1923, Tarsila s’exprime sur la toile par un autoportrait où elle représente le Brésil profond. Ce autoportrait, 64 x 81 cm, retrace son enfance dans les terres familiales. « Où, devant la maison, elle joue avec une poupée qu’elle même a confectionnée avec des herbes sauvages », raconte Tarsilinha.

Du coup en 1925 Oswald de Andrade dans le poème « Atelier », pour la taquiner, l’identifie à une « Caipirinha habillée par Poiret ». Il pointe ainsi les contradictions et la modernité de cette cosmopolite. Fille d’un maître d’esclaves, qui crée le symbole de l’anthropophagisme brésilien (Abaporu) et s’habille chez un grand couturier.

Autoportrait : manteau rouge

Sur cette toile Tarsila do Amaral peint à l’huile son autoportrait sur un fond bleu. Où elle apparaît dans un élégant manteau rouge vermillon qu’un col extravagant, telle une bouée en fourrure, encercle ses épaules. Dont la bordure s’achève en fleur sur sa poitrine et les pointes des doigts de sa main droite transparaissent dessous.

Ici la couleur rouge éclatante du manteau fait ressortir la clarté de sa peau. En contraste avec ses cheveux d’un noir intense. Alors que sa bouche charnue, aux contours soulignés par le rouge aux lèvres, est au même ton du manteau créé par son ami Poiret. Ses sourcils sont très fins. Le sourcil droit est tracé tel un accent circonflexe tandis que le gauche est arrondi. Ce tableau de 73 x 60 cm appartient à la collection du Museu Nacional de Belas Artes de Rio de Janeiro.

Bref, ensuite, cette très belle exposition partira en Espagne. « Où elle sera présentée au musée Guggenheim de Bilbao, du 28 février au 8 juin 2025 » informe Tarsilinha, lors de son interview du 7 octobre à Regardinfos.

« Tarsila do Amaral peindre le Brésil moderne » est une exposition à voir et à revoir pour le plaisir des yeux, jusqu’au 2 février 2025, au Musée du Luxembourg. Et surtout à ne pas manquer !

NOLDS.

Notes :

Lors de L’Année du Brésil en France et de la France au Brésil, en 2005, La Maison d’Amérique Latine (75006) expose « Tarsila do Amaral peintre brésilienne à Paris de 1923 – 1929 ». Aujourd’hui, vingt ans plus tard, au Musée du Luxembourg Tarsila do Amaral est la précurseure de L’Année du Brésil en France de 2025.

(1) « Auto-retrato ou Manteau rouge » ©Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A. / ©photo RDI-NOLDS.

(2) « Abaporu » se trouve en Argentine au musée d’art latino-américain de Buenos Aires ©Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A. / ©photo RDI-NOLDS.

(3) « A Cuca » ©Centre national des arts plastiques Paris, en dépôt au musée de Grenoble ©Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A. / ©photo RDI-NOLDS.

(4) « A Caipirinha » (La Petite campagnarde) ©Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A. / ©photo RDI-NOLDS.